O querer, a queda: notas sobre a exposição individual de Flávia Scóz na Casa da Cultura de Joinville

Fotografia 21x21cm (acervo da artista).

1.

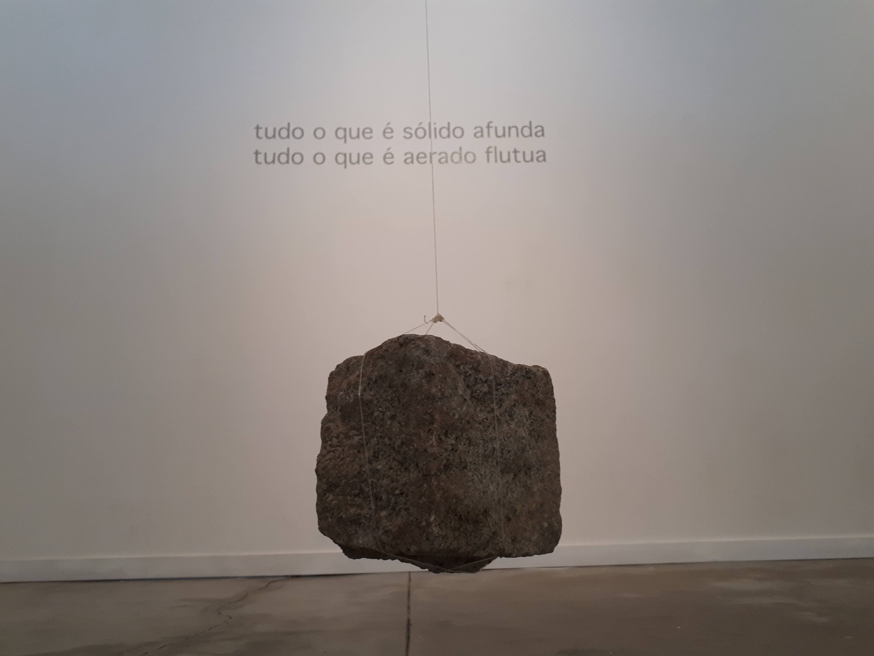

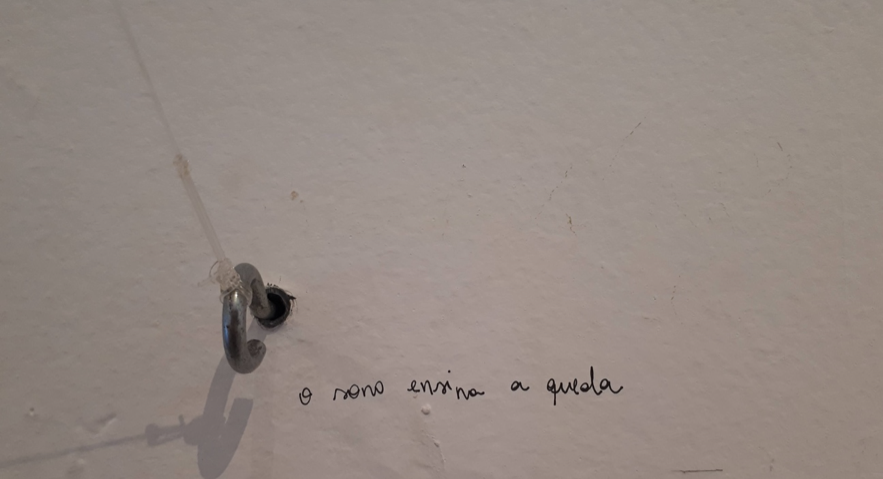

Já faz algum tempo que Flávia Scóz se dedica a uma pesquisa limite: interrogar as possibilidades da queda, do cair, em seu ponto de máxima tensão, ou seja, em sua iminência, quando um corpo parece concentrar sua força e sua fragilidade ao repousar, precariamente, entre o “ainda não” e o “não mais”. A leveza e mesmo o delicado humor de alguns trabalhos reunidos em Risco de queda – exposição individual da artista na Galeria Municipal de Arte Victor Kursancew, anexa à Casa da Cultura de Joinville, nos meses de maio e junho de 2022 – contrastam com a gravidade desses exercícios. Isso porque, nesses trabalhos, a emergência do fenômeno estético sustenta como linha de fuga o questionamento a respeito da existência em comum, ou ainda, das formas da vida ética e política.

Afinal, se somos seres cuja existência é marcada pela ambivalência entre natureza e cultura, corpo e linguagem, matéria e pensamento; se, nesse sentido, vivemos no limiar entre um estado e outro, e portanto numa sorte de desequilíbrio contínuo; se estar “entre a queda e o levante”, como afirma a artista, é a nossa condição mais própria, condição que potencializa as maiores oportunidades, assim como os impasses individuais e coletivos mais rigorosos; enfim, se este é o caso, então não se trata apenas de reivindicar esse risco, mas de transformá-lo em princípio operatório, e mais que isso, de insistir na força disruptiva dessa operação.

Carregados de intensidade, de sentidos, os acontecimentos apresentados são uma aposta: eles modulam de diferentes maneiras – em desenhos, fotografias, vídeo, instalações etc. – o desejo de um mundo possível. Essa é a proposição que parece estar cifrada na exposição e que tentarei desdobrar a seguir. Nas palavras de Flávia Scóz, “apesar da distância do solo e da engenharia edificante do antropoceno, ‘tudo cai’. Mas é através dessa queda, em um lapso de tempo, quando também flutuamos, que realizamos o sonho do voo e da leveza”.

Fotografia, 20x30cm (imagem: SECOM)

2.

Creio que um aspecto muito significativo dos trabalhos apresentados em Risco de queda é a estreita conexão que eles mantêm com a trajetória de pesquisa que Flávia Scóz desenvolve, ao menos desde a sua dissertação de mestrado, iniciada em 2015 e defendida em 2018, na Universidade Federal de Santa Catarina. Estava em questão, nessa pesquisa, a obra de Bas Jan Ader, artista nascido no norte da Holanda e propositor, na década de 1970, de uma série de trabalhos (performances, vídeos, fotografias) que deram contorno ao que Flávia chamou de uma “poética da queda”.

Embora concisa e elaborada num curto período, que se encerrou com o desaparecimento do artista no oceano Atlântico, em 1975, quando ele tentava a travessia solitária de Los Angeles a Holanda, num pequeno veleiro, a obra de Bas Jan Ader ganhou ressonância na leitura de Flávia. Sempre girando em torno dos efeitos da gravidade, os registros das quedas do artista trabalham situações muitas vezes indecidíveis, mostrando uma produtiva oscilação entre a premeditação e o acaso, isto é, operando no limiar entre o gesto deliberado de construção da instabilidade e a passividade que meramente sofre a ação de uma força alheia.

Numa síntese talvez grosseira, eu diria que a atual pesquisa de Flávia Scóz, já no processo de doutoramento, imprime uma sorte de basculação a seus interesses prévios, agora pendulando a gravidade e o levante, o peso e a leveza, investigando fenômenos estéticos e políticos variados. Assim estão profundamente conectados: seu trabalho como artista visual e como performer, e seu trabalho como leitora e como crítica. De maneira que poderíamos dizer que, no percurso, é o pensamento que ganha corpo e decanta, aos poucos, de muitas maneiras. Assim como é o corpo que, pensando, se suspende, e leve se sustenta, passo a passo.

Instalação: pedra, nylon, neon, adesivo (imagem: Flávia Scóz).

3.

Em princípio, e ao contrário do que se costuma postular pelo menos a partir dos cursos de Hegel, a estética não tem como objeto o “amplo reino do belo”; não ampara o juízo de gosto e por isso não qualifica o âmbito da “bela arte”; e tampouco, como ciência, é a tradução mais ajustada para o que exprime a “filosofia da arte”, ou “mais precisamente” a “filosofia da bela arte”. Claro, o próprio Hegel explicita a inadequação do termo, que em seu tempo, mais de meio século após o inovador discurso teórico de Baumgarten (Aesthetica, 1750), “já penetrou na linguagem comum”. Pois na verdade estética deriva de aisthesis, palavra grega que define as sensações corpóreas: aquilo que perturba nossos recessos e se enreda em nossas vísceras, mas também o que pode ser percebido e experimentado por meio da extremidade dos nossos sentidos, que desse modo fazem a mediação sensorial entre o corpo – entre cada corpo singular – e o mundo exterior.

A estética, portanto, é a instância com a qual surge, em toda a sua intensidade, o mundo sensível, que a rigor é prévio e irredutível ao mundo sensato. Se porventura os sentidos sensíveis e os sentidos sensatos confluem em nossa vida cultural ou supostamente civilizada, é preciso notar que não há entre esses pólos uma continuidade assegurada de antemão; vale dizer, não há uma passagem garantida, que traduziria sem resto, natural ou espontaneamente, os sentidos materiais corpóreos em sentidos abstratos: conceitos universais, juízos, valores absolutos etc.

Essa passagem – conduzida por uma série de artifícios, notadamente a linguagem – não se dá sem resistência e, de fato, nunca acontece por completo. Após séculos, e ao longo da vida, seguimos sendo esses estranhos animais, que parecem nunca ter os dois pés bem firmados nem na totalidade da natureza, nem na integralidade da cultura. Somos seres ambivalentes, dotados de uma natureza a rigor inessencial, já que suplementada continuamente pela técnica: somos como “deuses protéticos”, segundo a definição pouco consoladora de Freud em O mal-estar na civilização.

Isso porque, embora sejamos cada vez mais dotados de uma miríade de recursos, o acesso ao mundo das tradições, dos valores, das instituições segue sendo um acesso fundado sobre esse sem fundo das percepções corpóreas mais indóceis; e com isso a cultura segue sendo o resultado de uma insistente mas malfadada tentativa de domesticação; ou, se preferirem, segue sendo o efeito, em boa medida perturbador, de uma aculturação, afinal mal-cumprida, de parte importante do nosso aparelho biológico instintual. Nesse processo repleto de forças conflitantes e coincidentes, não haveria como o mundo sensato não estar sujeito a disputas e polêmicas, sendo a sua elaboração constantemente ameaçada por impulsos intempestivos.

Para dizer em outras palavras: diante de um fenômeno estético emergente, a razão se abisma. Perde o chão. Como se fosse o efeito de uma desconcertante queda, a emergência estética é como um silêncio eloquente que por um instante suspende a tagarelice lógica. Ela confronta nosso saber no ponto exato em que nos deparamos com o não-saber: abre-se o sem-sentido do sentido. Isso significa que, para além dos juízos de beleza ou de estranheza, para além dos rigores da forma, para além da definição mais ou menos estrita do que venha a ser “a arte” e dos seus ritos de celebração, comerciais ou institucionais – para além de tudo isso, a força de uma obra reside em sua capacidade de intensificar uma experiência perceptiva originária, não predeterminada, ou ainda, recai sobre a sua possibilidade de reforçar um acontecimento sensível primordial.

Assim, o fenômeno estético é sempre a reformulação de uma exigência fundamental, tão antiga como são a humanidade e suas formas de vida em comum: diante de uma obra, está em jogo um modo de se dispor no mundo e para o mundo. Uma forma de decidir, de se colocar, com corpo e pensamento, num espaço e num tempo compartilhados, mas não consensuais, numa situação que é, portanto, impensável sem o outro, quer dizer, impossível sem as diferenças dos outros. Em suma, trata-se de uma formulação ética, radicalmente ligada ao que somos, ao que não somos e ao que, quem sabe, ainda podemos vir a ser.

Fotografia, 15x20cm (acervo da artista).

4.

Creio que Flávia Scóz, com os trabalhos concentrados na questão da queda, salienta esse problema que nos acompanha desde o início. A seu modo, como estou tentando mostrar, tais trabalhos articulam estética, ética e política. Quanto a este último aspecto, claro, não se trata, de maneira alguma, de política em seu sentido panfletário ou partidário, da política midiática do espetáculo da democracia, ou da democracia como espetáculo. Em geral, essa política da polêmica eleitoreira tem servido mais à manutenção das desigualdades do que à apresentação das diferenças. E não é essa, definitivamente, a força reunida na exposição.

Pois em Risco de queda a política parece assumir o aspecto disruptivo da estética: parece ser uma política contagiada, reivindicada através desse risco, por esse desequilíbrio, ou seja, parece ser caracterizada como a instância por excelência em que os sujeitos marcam as suas diferenças, mas somente a partir do reconhecimento da uma igualdade fundamental, uma igualdade sensível que os une. Na exposição, essa igualdade fundamental é assinalada pela iminência da queda a que estamos sujeitos – todas, todos nós – desde a nossa mais que desamparada chegada ao mundo, por assim dizer. Sem serem próprias de ninguém, as quedas ocorrem; e a cada vez que ocorrem, de maneira absolutamente singular, elas nos desapropriam de nós mesmos. Toda abertura de mundo se joga aí. Pois é exatamente esse não ser uma propriedade, esse não ser algo próprio ou particular de ninguém, aquilo que, na queda, ao cair, compartilhamos profundamente com o outro.

Fotografia, 15x20cm (acervo da artista).

5.

Deve-se chamar vertigem a toda atração cujo primeiro efeito surpreende e estupidifica o instinto de conservação. […] A vertigem destrói, primeiro, no ser, a sua autonomia. Não há mais centro nem ponto de partida, origem de movimento ou fonte de energia, mas como que uma limalha submissa ao chamamento dum estranho ímã. O ser deixa-se aspirar pelo abismo. É um fato essencial esse da existência se mostrar tão desarmada frente às tentações que a arruínam. Os abismos atraem-na. Uma inoportuna paralisia invade aquele que se abandona ao seu fascínio. Quer fazer os movimentos que o afastariam do perigo, e criam-se nele, contra sua vontade, os movimentos que do perigo o aproximam. Sente que não concebe nem executa senão os gestos que o precipitam, como se a funesta imagem da destruição, lisonjeando não se sabe que perverso gosto, acordasse no recôndito de si próprio uma cumplicidade íntima e implacável.

Roger Caillois concebeu essas passagens sob os impactos da segunda guerra mundial e do exílio; um pouco depois, provavelmente, da sua chegada, no mesmo ano de 1939, a Buenos Aires. Trata-se de Vertigens, um notável ensaio – ainda que avaliado pelo próprio autor como “apaixonado” e “juvenil” – cuja primeira publicação se deu em novembro de 1940, no suplemento literário do jornal La Nación. (Em 1943, o texto aparece editado numa coletânea de circunstância, intitulada La Communion des Forts, lançada primeiro no México, depois em Marselha, coletânea que já traz a marca da experiência latino-americana.)

Em Vertigens, como vemos, Caillois trabalha a seu modo – vale dizer: sob o signo da acefalia em parte compartilhada com Georges Bataille e Michel Leiris – o tópico freudiano da pulsão de morte e do mal-estar; mas também trata da atopia que reside no coração da linguagem, das imagens, dos corpos; esse coração estranho, destruidor da autonomia do ser e que é o motor do lúdico, das paixões de amor e de guerra; assim como é um motivo que a arte exploraria de inúmeras maneiras, quando dedicada ao não-sentido, ao choque, ao silêncio, ao nada, à ruína, à carnadura insubmissa e baixa do corpo, ao abjeto etc.

Quanto a isso, poderíamos frisar a sintonia que existiria entre a sociologia de Caillois e a estética de Flávia Scóz (de maneira mais acentuada, talvez, no momento em que a artista pesquisava a obra de Bas Jan Ader). A afinidade em questão reforça o que foi dito acima: em torno da vertigem causada pela iminência da queda coloca-se em jogo, de maneira radical, o que se é, o que se faz e o que se sabe. Trata-se, portanto, com esses gestos que precipitam o ser, de apontar para uma possível ruptura com os valores, modos, hábitos (etc.) que pareceriam manter a estabilidade do mundo.

Fotografia, 15x20cm (acervo da artista).

6.

Nesse ponto recai a expressão de um desejo – por definição, um querer sempre renovado, já que estruturado pela falta – que faz derivar a estética em uma forma de vida que, uma vez compartilhada, pode vir a torna-se política: no caso, como vemos, uma política dissidente, desconstrutora, cadente, mas afinal aberta a um mundo outro que possa ser construído, se elaborado de maneira coletiva e, sobretudo, se comprometido não com idealismos particularistas ou universalistas, mas com as nossas contingências, com as nossas incontornáveis limitações, ou seja, com aquilo que nos assemelha a todos, em nossas faltas, diferenças e singularidades. A realização do voo e da leveza, para nós, se dá “num lapso de tempo”, diz Flávia Scóz. No prefácio de Instintos e sociedade, volume que em 1964 também recolheria o ensaio mencionado, Caillois por sua vez escreve:

[…] a sociedade, mesmo na era industrial e administrativa, persiste em ser uma segunda natureza, submetida, por um lado, a leis e forças específicas e, por outro, a sobressaltos, a redemoinhos, a vertigens, onde a consciência e o cálculo não tomam parte. As emoções, as paixões, as obsessões de que o indivíduo é o centro, vão nela abrindo caminho, conjugando os seus venenos, acumulando um temível poder de ruptura.

Em uma palavra, a vertigem – a queda é crítica. Se por um lado é a instância em que a crise se dá a ver, por outro, é o espaço-tempo do ganho, ou melhor, do excesso, do dispêndio. Eis o êxito da queda: nada se acumula, nem mesmo o cair. É como a paixão que move os jogadores e suas apostas, esse pathos que conjuga o fracasso e o sucesso, e que tanto atraiu Caillois: “Arriscando de cada vez a totalidade do seu ganho e sobre os mesmos elementos que o asseguraram, é evidente que não podem senão perdê-lo, […] e com efeito perdem-no. Poderia pensar-se que os anima o desejo dum desastre; asseguram, no entanto, que não se poderia ganhar de outra maneira que valesse a pena”. É igualmente como a paixão da guerra: “Tudo se passa como se as coisas deixadas a si próprias resvalassem para a guerra, como se fosse sempre necessário resistir-lhes para a evitar. Uma força de gravidade parece jogar a seu favor. […] Um tal círculo constitui nitidamente a vertigem da guerra: ele provoca uma verdadeira queda para a catástrofe”. Os esportes radicais, os parques de diversão, os jogos de azar, as drogas, as brincadeiras infantis – nesses domínios muito heterogêneos também encontraríamos experiências vicárias para o nosso fascínio pela precipitação no vazio.

Desenho e vídeo, 30x20cm/ 13’’ (acervo da artista).

7.

Os trabalhos de Flávia Scóz reunidos na exposição preparam, armam, jogam com esses momentos de vertigem, que são concentrados em seu ponto de maior tensão, quando a queda parece estar prestes a acontecer: são dispositivos de dilatação da passagem, de intensificação do pensamento, de escansão do instante. Não à toa, encontramos na exposição um brinquedo, uma gangorra que, amplificada em seus efeitos ambivalentes, foi concebida como uma “Catapulta da leveza”, e parece ter sido deixada a nossa disposição. E tampouco é um acaso o fato de que a artista, buscando modulações para essas emergências estéticas, tenha encontrado na dança um fenômeno fundamental. Como se em referência a Nijinsky ou a Loïe Fuller, suas “Danças do a-fundamento”, feitas de linha de algodão e de plástico-bolha – elemento esse, notemos a ironia, normalmente utilizado para envolver e proteger os objetos de choques, de quedas etc. –, são imagens informes das relações entre peso e suspensão, corpo e espaço, movimento e parada, relações que tocam diretamente a arte do bailarino, vivida em dinâmica constante.

Nesse caso, poderiam valer para o trabalho de Flávia Scóz as linhas que o filósofo português José Gil anota no prólogo do seu livro Movimento total, que é dedicado aos fundamentos da dança:

No começo era o movimento porque o começo era o homem de pé, na Terra. Erguera-se sobre os dois pés oscilando, visando o equilíbrio. O corpo não era mais que um campo de forças atravessado por mil correntes, tensões, movimentos. Buscava um ponto de apoio. Uma espécie de parapeito contra esse tumulto que abalava os seus ossos e a sua carne.

Então a linguagem nascia num relâmpago, os sons combinavam-se, as palavras encadeavam-se, os sentidos incendiavam-se, a marcha desencadeava os seus passos na alegria, e hesitava na angústia de cair. A vida transbordava.

O bailarino retoma o seu corpo nesse momento preciso em que perde o seu equilíbrio e se arrisca a cair no vazio. Luta, jogando tudo por tudo: está em jogo a sua vida, a sua liberdade de bailarino, a sua luz. Faz apelo ao movimento, que proporcionará claridade e estabilidade à sua extrema agitação interior. Por meio de movimento domará o movimento: com um gesto libertará a velocidade que arrebatará o seu corpo traçando uma forma de espaço. Uma forma de espaço-corpo efêmero, por cima do abismo.

A queda é, nesse sentido, a manifestação primeira da imensa, da incontornável falta que nos estrutura; por isso o equilíbrio e o repouso são, para nós, sempre provisórios, e mesmo ilusórios. Uma condição que de resto é assinalada na linguagem, por exemplo, nas situações em que alguém diz que algo “não vai dar pé”; situações em que questionamos “o que fazemos aqui”, “de onde viemos”, “para onde vamos”; momentos em que afirmamos estar “caindo de sono” (afinal, é impossível dormir de pé); situações marcadas por um “não entendi”, um “não sei”, um simples “ãh?!”. Enfim, tão corriqueiros, esses momentos assim pontuados mostram a estranha intimidade que nos une: como se fossem momentos inaugurais, em que somos – num lapso… – surpreendidos e novamente lançados, sem amparos, no espaço-tempo de um mundo cujos sentidos e possibilidades ainda não foram determinados e só podem ser bem elaborados em conjunto, quando nos vemos apoiados; em contato, mas não confundidos, uns com os outros.

Fotografia, 20x15cm(cada) (imagem: SECOM).

8.

Para trabalhos que tratam da queda e seus riscos de maneira tão próxima – trabalhos que, poderíamos dizer, aprofundam o pensamento – não deixa de ser uma ironia a leveza – a ser celebrada – presente na exposição. Isto é, as obras apresentadas poderiam ter mimetizado apenas o peso, a gravidade: poderiam ter concentrado certo ar melancólico ou crepuscular que, embora muitas vezes carregado de um desconcerto potente, corre o risco de ensimesmar ou retrair as considerações debruçadas sobre o decaimento, o abandono, a ruína etc.

Não é esse o caso de Risco de queda – e essa é uma alentadora impressão: repousa na sensação de que participamos da construção da delicadeza e da alegria que recobrem, desse modo, a queda, em sua ambivalência entre physis e techné, entre o autoengendramento e a produção assistida, a natureza e a arte. Nos desenhos, fotografias e demais trabalhos permanecemos numa espécie de hesitação produtiva, na qual se tensionam as possibilidades do passado, do presente e do porvir. De acordo com essa construção, é claro, os trabalhos pendulam, jogam em seus eixos; pois se as obras são graves – como se lançadas, ou quase, num desastre, no fracasso –, assim o são como se perfazendo o voo invertido pensado por Simone Weil, ou a queda na linguagem tal como proposta por Peter Sloterdijk; e desse modo tais obras se lançam, mais que tudo, grávidas, nascentes, caídas, sim, mas como acontecimentos produtores de sentido, de sujeitos, de interações, ressoando no oco do mundo.

Instalação, 200x40x50cm. Madeira, tijolo de barro e adesivo vinílico

(imagem: SECOM).

9.

Daí os muitos riscos envolvidos. Risco de queda na linguagem, nos lapsos, nos desvios do sentido. Risco de queda na cultura e em suas muitas formas de violência. Risco de queda na história, em sua memória e seus apagamentos. Risco de cair em tentação e nas formas de censura que tentam preveni-la. Mas, sobretudo, quem sabe, risco de recair, uma e outra vez, nessas quedas que para nós parecem não acontecer de maneira definitiva, já que nos acompanham ao longo de uma existência em contínuo desequilíbrio, uma existência de pequenos passos, repleta de hesitações, tropeços e imprevistos. E se podemos reincidir nesses riscos, nessas quedas, é porque também podemos, talvez, vir a cair fora.

Não quero dizer com isso que devemos partir, abandonar seja o que for. É mesmo o contrário: como um exigente engajamento, significa cair fora do que até o momento viemos a ser coletivamente. Isto é, trata-se de ir além dessa sociedade em geral excludente, violenta, mesquinha, sociedade que forjou para si a arrogante ilusão de que a humanidade, uma vez erguida sobre os próprios pés e com os olhos postos num horizonte de conquistas, teria como destino progredir continuamente, custe o que custar, percorrendo uma linha reta ascendente, sem desvios, num percurso autojustificado, pavimentado pelo desenvolvimento técnico e produtivo que, aliás, de acordo com essa visão arrogante, é sempre equivalente de desenvolvimento moral.

Ora, cair fora disso, portanto. Eis algo a se pensar a partir da exposição: seu poder de ruptura. Cair fora dessa forma predatória de viver no mundo pode ser a melhor maneira de cada um de nós cair em si. Ou seja, desse modo talvez possamos pensar numa queda que coincida com a suspensão de uma forma destrutiva de vivermos uns com os outros, e com a construção de uma alternativa que afinal surgiria, como um verdadeiro levante, ligada ao que é mais íntimo e comum para todos nós; algo que, mesmo permanecendo ainda desconhecido em termos práticos, já pode, no entanto, ser imaginado e desejado. Nessa basculação estão a crise e a criação. A gravidade e a gravidez. O peso e a leveza. O querer e a queda.

Nesse sentido, o problema abordado por Flávia Scóz – ontológico, no que diz respeito à atualização extemporânea das nossas origens imemoriais – é amplo e urgente. Daí que suas pesquisas e experiências estéticas sobre a queda sejam conduzidas em sincronia (projetada ou ao acaso) com as de outros artistas contemporâneos; e que surjam como se em resposta, por exemplo, à proposição feita por Marie de Brugerolle e Gérard Wajcman para exposição coletiva All that falls, que ocupou o Palais de Tokyo, em Paris, entre junho e setembro de 2014:

Du Mur de Berlin aux Twin Towers, le XXIe siècle est né dans les chutes. Traumatiques ou libératoires, réelles ou métaphoriques, entre crises, krachs, crashs, tsunamis, déboulonnages de régimes et sauts à l’élastique, par les temps qui courent, ça tend à tomber. Mais tout ce qui tombe ne tombe pas toujours mal. […] Reste que la chute n’est pas que déprimante ou désastreuse. Au milieu des tragédies, des éclairs de vérité peuvent aussi nous tomber dessus : quand tombent les illusions. Avec le Mur de Berlin ou les tours du World Trade Center, ce sont les idéologies et les croyances funestes d’un siècle qu’on a vues tomber en poussière, toutes les illusions de l’avenir. Il y a des chutes qui, comme les rideaux, dévoilent et nous ouvrent les yeux. Ça tombe aussi dans l’art. Depuis un moment, le sublime a du plomb dans l’aile. Il semble avoir dégringolé du Parnasse au bazar pour finir par terre. La dure loi de la gravitation qui régit le monde est entrée au musée. L’art nous donne à voir que ça tombe et que l’axe du monde a basculé. Jadis on allait au musée pour se consoler dans les hauteurs de l’art des duretés de la vie; à présent l’art tend vers le sol, le regard se baisse, mais sans s’abaisser. Prenant de la gravité, c’est le système des valeurs qui se renverse. On passe du symbole à la chose, de l’esprit à la matière, de l’âme au corps, du tout au fragment, du trésor au déchet, du monument au tas, du fantasme au réel. Les œuvres des grands artistes aujourd’hui ne sont pas sublimes, elles sont symptômes, révélateurs d’une civilisation où ça tombe. Elles rendraient intranquille. C’est leur grandeur. L’art tend à ouvrir des brèches dans le réel, discrètes mais efficaces. Nous voici au temps d’un art qui fait acte. Il faudrait penser un sublime pour les temps où ça pleut.

C’est la puissance de l’art aujourd’hui de faire épiphanie du réel. L’importance n’est pas qu’esthétique ou de vérité, elle est aussi politique. En ouvrant sur le malaise dans la civilisation, l’art organise une résistance. Et il y convie chacun, amenant les regardeurs que nous sommes à nous interroger sur notre assise dans un monde qui tangue et se dérobe. Façon de nous aider à ne pas trop nous casser la gueule. Et finalement, l’art vient soigner la pesanteur comme on soigne sa droite: en une chute joyeuse.

Desenho, técnicas e tamanhos variados, dimensão aproximada: 400x600cm

(imagem: SECOM).

10.

Eis, em suma, a linha de fuga, cifrada na exposição, que liga a estética, a ética e a política. Não há ingenuidade: não se prevê uma resolução definitiva e apaziguadora para os conflitos que nos atravessam. Como acompanhamos na obra de Flávia Scóz, o equilíbrio é arriscado, está sempre por um fio, e deve ser elaborado tendo em vista seu caráter situado, precário, já que tomado por tensões de variadas ordens: a interação gravitacional dos corpos e suas massas; a relatividade dos tempos e dos espaços, com suas curvaturas singulares; a ínfima, a quântica vibração das partículas e das energias, dos humores e dos afetos.

E, não obstante, esse é o modo dessa linha de fuga se mostrar realista e potente; de, creio eu, se afirmar possível. Porque é justamente colocando em questão o que parece ser impossível – o impossível de um mundo vivido em comum, o impossível de um mundo não predatório, o impossível de um mundo não excludente etc. –, é dessa maneira, enfim, que as obras da exposição parecem estar firmemente assentadas no único mundo que temos, o único mundo que é de fato possível. Risco de queda é uma proposição para esse impossível que se mostra hoje, mais do que nunca, absolutamente necessário.

Instalação, plástico preto, almofadas, nylon e fita vermelha.

Referências

Antelo, Raúl. Roger Caillois: magia, metáfora, mimetismo. Boletín de estética, año 5, n. 10, jun. 2009, p. 3-34.

Caillois, Roger. Instintos e sociedade. Trad. Alexandre O’Neill. Lisboa: Estúdios Cor, 1976.

Eagleton, Terry. A Ideologia da Estética. Trad. Mauro Sá Rego Costa. Rio de Janeiro: Zahar, 1993.

Freud, Sigmund. Obras Completas Volume 18: O mal-estar na civilização, Novas conferências introdutórias à psicanálise e Outros textos (1930-1936). Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Cia das Letras, 2010.

Gil, José. Movimento total: o corpo e a dança. São Paulo: Iluminuras, 2002.

Hegel, G. W. F. Cursos de estética. Volume I. Trad. Marco Aurélio Werle. São Paulo: Edusp, 2015.

Scóz, Flávia Genovez. Bas Jan Ader e a poética da queda. Dissertação de Mestrado. Orientador: Carlos Eduardo Schmidt Capela. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Literatura, 2018, 170p.

Sloterdijk, Peter. Venir al mundo, venir al lenguaje: lecciones de Frankfurt (1988). Trad. Germán Cano. Valencia: Pre-Textos, 2006.

Exposição: All that falls, Palais de Tokyo: https://palaisdetokyo.com/exposition/all-that-falls/