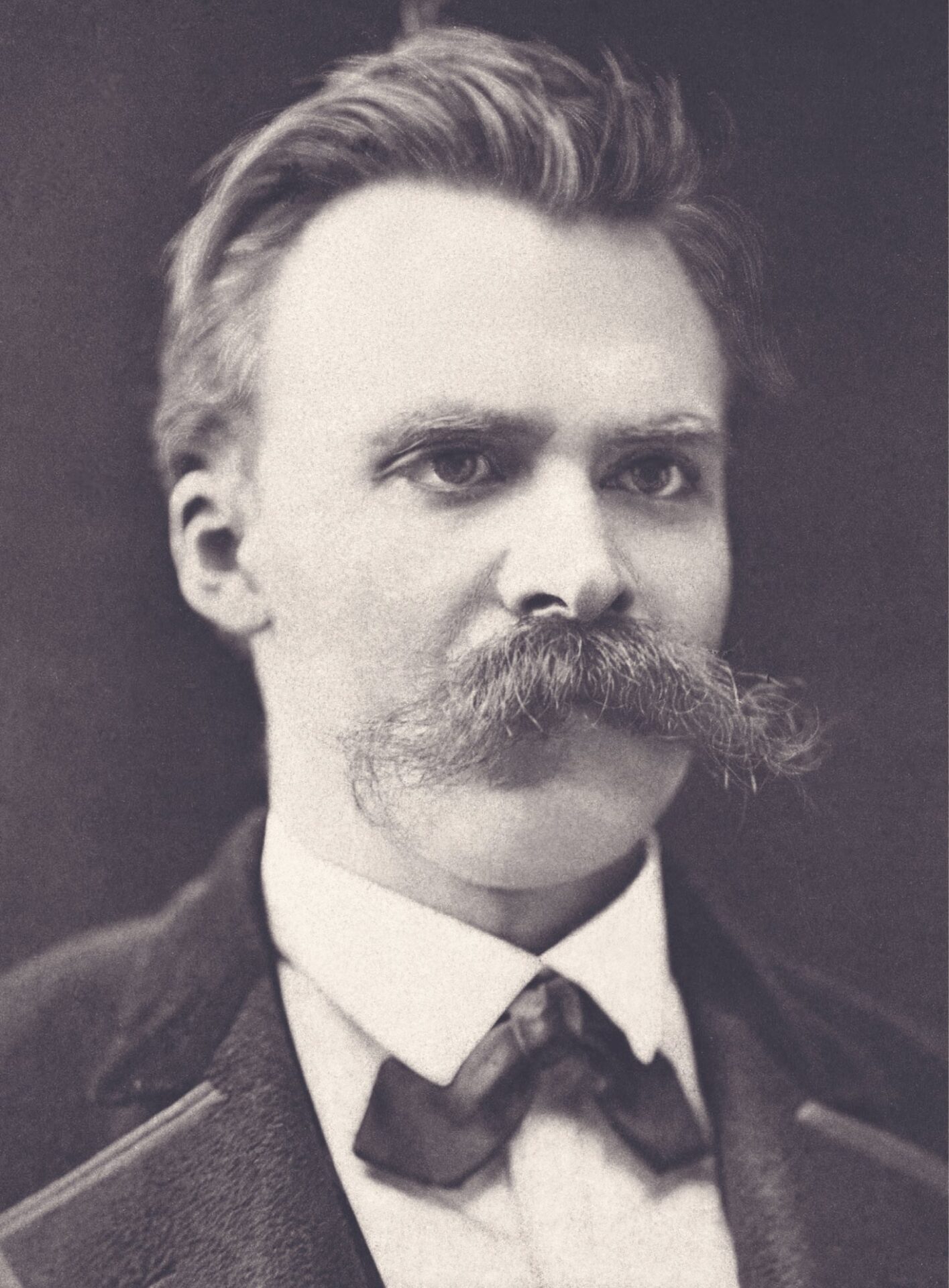

6 Lições para a filosofia de Nietzsche – parte 1

Cosmos e Contexto irá publicar o curso sobre Nietzsche de Flavia Bruno. Ele será dividido em seis partes intercalados por três semanas.

Nietzsche: vontade de verdade e niilismo

1 Apresentação

Creio que quando se estuda Nietzsche, qualquer que seja o tema, são válidas as palavras ditas por ele no prefácio do O anticristo. Diz o autor que aquele livro pertence a poucos, uma vez que para suportar o seu pensamento que se desdobra em sua seriedade e sua paixão, é preciso ser “inflexível até à dureza em relação às coisas espirituais”, ter “a coragem para ousar o proibido”, “novos ouvidos para música nova”, “novos olhos para o mais longínquo”, “uma nova consciência para as verdades que até então permaneceram mudas”, além de “conservar intacta a própria força e o próprio entusiasmo”. Diz Nietzsche que somente os que se assim se mantém são seus verdadeiros leitores e que o resto é simplesmente a humanidade (1996b, prefácio). Isso significa que não se pode estudar Nietzsche como se estuda qualquer outro filósofo, porque ele exige do estudante, do leitor, um compromisso com a altivez do pensamento, um compromisso com o que é da ordem do espírito e uma superação de todas as medidas e pequenezas que caracterizam o homem comum. É nesse sentido que Claudio Ulpiano dizia que Nietzsche é tão moderno que mesmo daqui a cinco mil anos ele não será entendido. Talvez ainda não nos seja possível apreciar a força desse pensador.

Há que se ter preparo, uma força a mais, uma espécie de reserva de força, porque o que vem é a dinamite.

E exatamente isso com que faz com que Nietzsche seja um filósofo tão difícil. Pode-se lembrar que quando publicou o seu Assim falou Zaratustra às próprias expensas, Nietzsche imprimiu somente quarenta cópias, mas só encontrou sete pessoas a enviar. Talvez não nos seja ainda possível apreciar a força desse pensador, pensador que como diz Heidegger, pertence ao grupo dos pensadores essenciais (2007, p. 370).

2 Uma nova imagem do pensamento

Nietzsche combate a chamada imagem clássica do pensamento, imagem essa consolidada ao longo da cultura ocidental – compatível com as certezas e com os hábitos mentais do homem comum, com os valores que sustentam a sua forma de viver e estão perfeitamente adequados à sua vida cotidiana. Isto é, trata-se de uma ideia que parte do homem e tem, a todo momento, o homem como referência. Mas, mais do que isso, essa imagem tradicional, cristalizada ao longo dos séculos, acredita que o sujeito do conhecimento é o sujeito que faz a verdade aparecer. Partindo-se da ideia de que são legítimos os critérios de verdade estabelecidos, deve-se trabalhar bravamente, de modo incansável, para daí extrair os seus frutos, quais sejam, os enunciados verdadeiros.

Ora, se há uma imagem dominante do pensamento, uma imagem que estabelece, desde os primórdios da filosofia o que significa pensar, pode-se indagar pelas circunstâncias que levaram à solidificação dessa imagem, ou seja, pode-se indagar porque motivo essa imagem se impõe quase que naturalmente ao homem comum. E, além disso, pode-se também perguntar por que razão o homem está facilmente disposto a aceitar e a reproduzir essa forma tradicional de pensar que implica, acima de tudo, a busca e o amor pela verdade.

A filosofia nietzscheana mostrará que o caminho do pensamento não é o caminho da verdade, mas antes o seu contrário. Pode-se e deve-se pensar, mas “a alegria de pensar não demonstra um desejo de verdade” (1984a, 181, p. 107). Em realidade, fez-se do pensamento tão somente um raciocínio ou um conhecimento, isto é, esvazia-se do pensamento toda a sua potência, torna-se-o infinitamente mais fraco do que ele capaz. Dominado pela razão, o pensamento é apoderado por forças reativas e deixa de ser pensar para tão somente se tornar pensamento submetido, isto é, conhecimento. Nietzsche propõe um pensamento que iria até o limite do que a vida pode e, portanto, ao invés de um pensamento que se opõe à vida, um pensamento que a afirme, fazendo despertar sempre novas possibilidades (DELEUZE, s/d, p. 152).

3 A filosofia a golpe de martelo

O pensamento moderno nasce com a necessidade de se encontrar novos fundamentos para a construção da verdade. Diz Foucault que o século XVII vai marcar “o desaparecimento das velhas crenças supersticiosas ou mágicas e a entrada da natureza na ordem científica” (1990, p. 69-70).

A partir da modernidade e da consequente autonomia da razão, o homem percebe-se como o comandante da cultura. O pensamento que avança para o século XVIII toma a razão como universal para todo sujeito pensante, para toda nação ou época, tornando-se o único critério de confiança e de fundamento para o conhecimento.

A modernidade é marcada pelo humanismo das luzes e a contemporaneidade se empenhará em fazer a crítica desta visão que havia rompido com as cosmologias da antiguidade, mas que propõe em substituição, a ideia de que o ser humano é o centro do mundo, princípio de todos os valores, inclusive os morais e os políticos. Para os modernos a razão é um formidável poder libertador e através do progresso que ela proporciona ao homem, este será mais livre e mais feliz (FERRY, 2007, p. 174).

O que se pretende ser um ganho em liberdade, ser uma conquista da razão, se torna, aos olhos de Nietzsche, uma nova forma de dogmatismo. Com a modernidade a autoridade religiosa foi substituída pelo ideal liberal e humanista: adoração de leis, da ciência, da democracia, da razão, etc, levando o homem a se tornar prisioneiro de si mesmo, de suas medidas, de seus parâmetros, de suas ilusões. Ou seja, a modernidade cria grandes utopias (novas ilusões, novos ídolos, novas verdades, novos conformismos e novas submissões) que são os novos ideais superiores que tomam o lugar das velhas transcendências.

Nietzsche é o ponto culminante da crítica pós-moderna. Ele revela que as luzes são insuficientes e ilusórias: o mundo intelectual edificado pela razão se pretende muito distinto do discurso da autoridade religiosa, mas é igualmente a sustentação de um dogmatismo. É um ideal que acredita em valores superiores à vida, que propõe o julgamento do real em nome de um ideal, que propõe a transformação do real a fim de moldá-lo a ideais superiores, sejam estes quais forem: os direitos do homem, a ciência, a democracia, a igualdade de oportunidade, do bem-estar, etc.

A crença comum na verdade parte da ideia de que há o mundo puro e intocado que ela deve expressar, o mundo ideal da verdade, como se o próprio ideal não fosse uma fabricação, uma invenção. Nesse sentido, é preciso pensar que a verdade é produto da idealidade, que o mundo da verdade é sempre um mundo ideal, distante da realidade em que se vive.

O homem passaria a vida buscando ideais e isso é a manifestação mais clara da insuportabilidade do real. Diz ele “melhor morrer do que viver aqui” – nasce um súbito horror e uma súbita suspeita de tudo o que ele amava; um clarão de desprezo faz com que ele anseie por um deslocamento, uma viagem, um exílio que, uma vez conquistada, parecerá a ele uma vitória, mas que não passa de uma doença que o pode destruir (2000, prólogo, 3, p. 10).

Por não conseguir conviver com o próprio real, ele passa a gerar valores superiores, acreditando que esses ideais irão apazigua-lo. Isso ocorre ao longo da história humana e a modernidade não reverte essa forma de pensar, mas ao contrário, substitui antigos valores por novos. Em seu capítulo “Nós, os eruditos” (1992a) Nietzsche diz que o homem de ciência faz sua declaração de independência, de emancipação da filosofia, se autoglorificando e se autoexaltando, mas “não se quer dizer que, nesse caso, o elogio de si mesmo tenha cheiro agradável” (1992a, 204, p. 105). E é exatamente por essa razão que ele diz também que o homem de ciência é algo fundamentalmente diverso do filósofo (2008, 420).

Sem perceber, o humanismo das luzes permaneceu prisioneiro das estruturas essenciais da religião que ele próprio rechaçou, construindo igualmente ídolos como a crença no progresso, a convicção que a ciência e a técnica produzirão dias melhores, a ideia de que a política deve ser guiada por uma utopia. Isto é, definitivamente o homem estaria no caminho do progresso, superação, aperfeiçoamento. Já Nietzsche, quando se pergunta “Melhorar a humanidade?”, responde: eis a última coisa que eu prometeria (2017, Prefácio, 2).

Nietzsche diz que estamos doentes de modernidade, de sua paz podre, do seu compromisso covarde (1996b, p. 27) e, por isso, desmascara esses novos ídolos – o seu martelo destrói não só as velhas, mas também as novas crenças e por isso, será o grande crítico do que ele chamará de niilismo.

Niilismo é toda atitude que nega o real em nome de um ideal, todo projeto superior ou exterior à vida; toda ideia que requer um mundo oposto e exterior para que se possa reagir sobre ele. Para Nietzsche, niilista é aquele que está entulhado de convicções fortes e altamente morais, é o que possui ideais, não importa se religiosos ou laicos, humanistas ou materialistas. Todos os ídolos não são só irreais, ficções que se voltam contra a vida, como mantém a estrutura transcendente do além, que é usada para aniquilar o real. São inventados pelos seres humanos para dar sentido à vida, para se consolar de sua duração, para recusá-la tal como ela é, isto é, para negá-la.

Ao não suportar a vida tal como ela se apresenta, o homem busca um mundo que deveria ser, ao invés do mundo que é, e é exatamente esse mundo que deveria ser que sustentará o valor da verdade. Desde o platonismo a filosofia estabelece um mundo ideal, divino, transcendente, mundo da verdade em oposição ao mundo aparente em que se vive. Por conseguinte, o mundo em que se vive de nada vale e é preciso que haja um melhor do que este. No pensamento tomista o mundo ideal, divino, transcendente, verdadeiro é também o mundo do Deus criador, todo-poderoso, mundo da perfeição e da glória, mundo que o homem deve ambicionar para viver eternamente, desprezando, tanto quanto puder, o mundo em que vive. Condenada a uma existência apequenada, subterrânea, o homem cristão vive permanentemente o desejo de ser outro, de estar em outro lugar, o que lhe traz frustração e sofrimento. Cria-se o homem descontente, desgostoso com si mesmo e com a vida, que jamais livra-se desses sentimentos; cria-se o homem como animal doente, como doente sem cura (NIETZSCHE, 1998b, III, 11-13).

Coloca-se acima da vida algo que tornou a negação da vida desejável. O desejável é o ideal, o dever ser, o supra-sensível – aqui emerge o niilismo: o dizer não à vida (HEIDEGGER, 2007, p. 145)

Além disso, o mundo ideal acaba por funcionar como uma justificativa da infelicidade humana, pois sendo fraco e pecaminoso o homem é incapaz de atingir o ideal de moralidade estabelecido. Não sendo capaz de atingir ou realizar esse ideal, não sendo capaz de executar os preceitos da moral, o homem se torna inapto a reivindicar a felicidade. Os preceitos morais estão a todo tempo como que lembrando aos homens o quanto são fracos e, em razão disso, infelizes (2004, I, 21, p. 26).

A miséria do niilismo está ainda em que os homens saudáveis, os homens fortes, felizes, quando em contato com esses doentes, começam a duvidar do seu próprio direito à felicidade e assim, faz-se de homens sadios também homens doentes (NIETZSCHE, 1998b, III, 14). Por isso, é preciso ficar afastado dos doentes, não se confundir com eles e não ser inoculado pelos seus venenos.

Assim, este mundo e esta vida são negados em prol de um mundo supra-sensível que subtrai da vida as suas forças, enfraquecendo-a. Do ponto de vista moral, isso significa que a compaixão, o ser humilde e o permanecer rebaixado serão tidos como virtude (Heidegger, 2007, p. 59), mas para Nietzsche isso é um erro. O assim considerado homem bom – homem modesto, diligente, benévolo, moderado, é para ele apenas a expressão do ideal escravo, o escravo do futuro (2008, 356).

Em resumo, a modernidade acreditou libertar o homem de um todo ideal niilista, ao apresentar uma superação da mentalidade e dos dogmas cristãos. Com o triunfo da ciência ela pretendeu criar um pensamento não dogmático, não idealista e não niilista, mas na perspectiva nietzschena, o que fez a modernidade foi afirmar esse ideal, embora sob novas verdades. Ao invés de vencer o ideal ascético, a ciência moderna o tornou ainda mais forte. Diz ele:

Não! Não me venham com a ciência quando busco o antagonista natural do ideal ascético, quando pergunto: ‘onde está a vontade oposta, na qual se expressa o seu ideal oposto?’… sua relação com o ideal ascético não é absolutamente antagonista em si, ela antes representa, no essencial, a força propulsora na configuração interna deste (NIETZSCHE, 1998b, III, 25).

Ou seja, a ideia corrente de que ciência e ideal ascético estão em terrenos opostos é desmascarada por Nietzsche, que afirma ter a modernidade criado tantos dogmas quanto os que pretendia combater. Assim, igualmente niilista será a ciência moderna, prisioneira de ideais e verdades prenhes do ideal ascético em que um certo empobrecimento da vida é sempre pressuposto. Diz ele: “ambos, ciência e ideal ascético acham-se no mesmo terreno, na mesma superestimação da verdade… e com isso são necessariamente, aliados” (1998b, III, 25, grifo do autor). Aliás, a ciência moderna se torna o mais robusto aliado do ideal ascético e é nesse sentido que, para que se possa combater o ideal ascético, é preciso também combater a ciência.

Em Nietzsche assiste-se um confronto sem trégua a toda e qualquer imagem dogmática do pensamento. Sua filosofia a golpes de martelo se esforçará para mostrar que a verdade (seja a do mundo das ideias, seja a de Deus, seja a do humanismo) é apenas um ideal que se pretende superior à vida, apenas uma ilusão que a nega ou a mutila. É um modo de pensar dominado pela ideia de um mundo melhor do que este, uma ideia dominada por valores pretensamente superiores e exteriores à vida. Ao invés de se aceitar a vida tal como ela é, condena-se a vida rejeitando o verdadeiro real em nome de falsas realidades.

O niilismo volta-se contra a vida, contra o seu florescimento, a sua beleza, a sua potência, a sua alegria. É um profundo desgosto pela realidade, pela natureza, que se se torna condenável. É a vida contra a vida, o que em si é uma contradição (NIETZSCHE, 1998b, III, 11-13).

O niilismo não é apenas um modo de saber, uma visão de mundo que irrompe em determinado lugar e em determinado momento. Ele é mesmo o caráter fundamental da história ocidental (começa no século V a.C e não terminou ainda no século XXI), até mesmo onde se pensa que vigora o seu contrário, onde se pensa que ele não é defendido ou não se apresenta como uma doutrina. Mesmo aí ele se apresenta e se faz presente.

Para Nietzsche não há nada fora da realidade, fora da vida, fora da imanência; nem abaixo, nem acima, nem céu, nem inferno. Todos os célebres ideais da política, da moral e da religião são apenas ídolos que visam fugir da vida, antes de se voltar contra ela. Toda compreensão idealista é de abnegação, compaixão e negação da vida; da calma dos esgotados, como renúncia à força, à vida. A obra do Nietzsche, ao contrário, é uma afirmação do que a vida é, não importa o que ela seja. Sua filosofia é uma filosofia da potência para dizer ao homem que ele deve se nutrir para chegar ao máximo de força, ao máximo de virtude e não ficar prisioneiro desse ideal que quer o homem adoecido e fraco. Nesse sentido, não é para buscar outros mundos, para curar o sofrimento da vida, mas para desejar a vida em si, para compreendê-la como válida em si.

É claro que o espírito pode enganar-se e ver-se seduzido em uma doutrina idealista, mas ele pode também não ceder a esse apelo e mesmo diante da vida nas situações mais precárias, na doença, na fome e na miséria, preferir manter-se ereto, sem curvar-se às aparentes facilidades da vida que a doutrina do outro mundo oferece.

Em razão do domínio idealista, a humanidade manteve-se em um estado de cegueira e é preciso reverter essa cegueira. O fim do niilismo será necessariamente um encontro com o caos, que não se assemelha em nada ao universo harmonioso dos modernos. Seu objetivo não é encontrar a unidade, a coerência, a ordem, a racionalidade. Este racionalismo científico é uma ilusão, um modo de sedução, de prometer ao homem um domínio e um poder sobre uma realidade que é essencialmente insensata, multiforme, caótica e que, para desespero deste, escapa ao homem.

4 A origem da vontade de verdade

A ideia de verdade talvez seja a ideia que mais pareça natural ao homem. Servir-se dela parece não apenas importante do ponto de vista jurídico e político, mas próprio da atividade de pensar. Ou seja, existir a verdade e buscá-la como uma necessidade gnoseológica ou moral tornou-se para o homem uma inquestionável premissa existencial.

Na forma clássica de pensar a verdade decorre espontaneamente da natureza do homem e este, por direito ama e por direito quer a verdade, bastando ao filósofo encontrar o método para atingi-la, método esse que deve ser capaz de colocar o pensamento no caminho de sua autêntica vocação, a despeito de toda e qualquer tentação desviante.

Nietzsche será o filósofo que se ocupará em desfazer esse naturalismo ou essa ilusão. Ele inicia Além do bem e do mal afirmando que todos os filósofos até agora reverenciaram a vontade de verdade (1992a, 1, p. 9) e se pergunta a razão da origem dessa vontade, isto é, porque, ao longo da história humana, se preferiu a verdade e não a inverdade, a incerteza, a insciência? Por que o homem não reconheceu a inverdade como condição da vida? Ou seja, por que o verdadeiro tem mais valor que o falso? Por que os filósofos buscaram, quiseram alcançar a verdade, a consideraram mais valiosa, mais relevante do que o indeterminado? Resposta: porque ela é necessária para a preservação do homem como espécie (1992a, 3, p. 11), ela auxilia na conservação da vida; porque o mundo idêntico a si mesmo é condição indispensável para a vida humana. Ou seja, a vontade de verdade representa o triunfo da força reativa, que tudo quer manter e conservar.

4.1 O critério socrático

A inauguração da prático do conhecimento na história ocidental dá-se com Sócrates, o inventor do conceito como critério, como saber que se distingue da doxa e edificador de uma das ideias fundamentais da ciência: a ideia de verdade.

A verdade do logos é um acordo do pensamento consigo mesmo. Isso significa que não é necessário recorrer a nada que lhe seja exterior, posto que o logos ou a razão se impõe por si mesma, não sendo possível, no simples ato de pensar, evitá-la. A verdade que importa a Sócrates não é propriamente uma conformidade com o real, mas um acordo do pensamento consigo mesmo (tal como Aristóteles definirá o princípio da não contradição em sua Metafísica). A partir dessa descoberta da verdade, nenhum testemunho, nenhuma autoridade ou maioria terão qualquer valia (GRIMALDI, 2006, p. 11).

Eis o que se chama a competência universal, da competência da razão. Sócrates estabelece a existência de um princípio racional por meio do qual o homem se comunica com uma ordem absoluta de verdades e pela qual o homem ultrapassa o empírico e o contingente.

Esse remédio será o discurso universal: um conjunto de enunciados coerentes, bem organizado, legitimado a cada etapa do seu desenvolvimento, de tal modo que todo o indivíduo de boa-fé seja obrigado, pela retidão nesse discurso, a se submeter a ele (Châtelet, 1994, p. 34).

Sócrates, a partir da ordem da razão, propicia uma saída a toda perturbação ou desespero que causa a mudança. É por isso que a filosofia platônica distinguirá dois mundos: um mundo atravessado pelo tempo, que arrasta e modifica todas as coisas e o mundo do intelecto, onde a universalidade e a estabilidade estão a salvo do tempo. E porque a salvos do tempo, a universalidade e a estabilidade podem oferecer ao sujeito a possibilidade de realização não apenas do conhecimento, mas também da moral. O homem moral é aquele que está sempre de acordo com a invariância das regras que o pensamento coloca e exige, não importando os fatos e as circunstâncias que se apresentem.

A metafísica ocidental está fundada nessa primazia da razão, na confiança da verdade e do verdadeiro poderem ser captados e assegurados na razão. A razão se constitui como um tribunal superior, onde se mostra e, portanto, se decide, aquilo que é e aquilo que não é. A razão se torna critério do que é, do que pode e do que deve ser, o que significa que a razão se torna o critério epistemológico, jurídico e moral. Diz Heidegger: “junto à razão tem lugar a mais extrema pré-decisão do que significa ser… quando um procedimento, uma medida, uma requisição são comprovados e afirmados como ‘lógicos’, eles são tomados imediatamente como sendo corretos, isto é, obrigatórios. Tudo o que pode receber o predicado ‘lógico’ se mostra como imponente…., calculado a partir da confiança na razão” (2007, p. 413).

Sócrates é o inventor do conceito, isto é, de uma palavra que, embora inscrita no tempo, reflete a eternidade das essências. O conceito se refere às coisas como se eternas elas fossem, ainda que nada seja eterno nesse mundo. Doravante, falar consistirá em dizer de uma coisa aquilo que ela é, expressar por meio da linguagem o ser em si que habita uma ideia.

Isso é possível porque como ensina Platão no Crátilo,

as coisas possuem alguma substância fixa que lhes é própria, a qual não guarda relação conosco nem é causada por nós; não variam, oscilando de uma forma ou outra segundo nos parecem, mas existem por si mesmas relativamente à sua própria substância que lhes é inerente por natureza (2016, 386d).

Ou seja, as coisas, em si mesmas, têm uma essência firme, não relativa e nem dependente de quem fala ou pensa. A invenção do conceito é a invenção de um discurso que diz das coisas o que elas são, não por sua aparência ou circunstância, mas por sua natureza mais íntima, pelo que na história da filosofia se consagrará como a essência da coisa, como mais tarde definirá Aristóteles: ter o conceito de uma coisa é definir a verdadeira essência (2002, E1, 1025b 30) ou natureza, em virtude do que ela é o que é (2002, Z 3/4, 1029b 13).

Em Sócrates deve-se reconhecer no sensível uma evocação do inteligível, uma imagem do eterno. Essa imagem já deve ser conhecida previamente e deve ser possível ao homem evocá-la, lembrando-se dela. Eis a teoria da reminiscência, que tem como pressuposto a eternidade das ideias. “Sem o apoio da ideia – como modelo (ou arquétipo) ou como aquilo do que se participa, este mundo permanece um caos impensável e imbatível” (Châtelet, s/d, p. 120). Para vencer o caos e garantir a objetividade, a universalidade, e consequentemente, a verdade do conhecimento, é necessário esse apoio na eternidade imóvel. O conceito deve ser elaborado em fidelidade a essa natureza imutável; ele jamais poderia advir da diversidade caótica da experiência.

Do ponto de vista prático, o assentimento ao logos harmonizará as condutas, provocará um política pacífica. “A esperança do filósofo é, então, construir uma espécie de tribunal pacífico, capaz de elaborar o discurso de conjunto, juiz de todos os discursos, e que possa ser, ao mesmo tempo, juiz de todas as práticas, de todas as condutas” (Châtelet, 1994, p. 27). Ou seja, o alcance na vida prática vai longe: a pretensão é de que é possível, com toda a certeza, distinguir virtuosos e viciosos; sãos e loucos; inocentes e criminosos. Ou se acredita que além deste mundo há um mundo de justiça ou o que resta ao homem é a resignação de viver num mundo de impostura e arbitrariedade. A esperança consola o homem dos males desse mundo e o conforta com a ideia de que estará a salvo de todo e qualquer mal em um outro mundo. O encantamento socrático pressupõe uma espécie de delírio lógico: a crença que seja possível enunciar de uma coisa o que ela é. É esse feitiço que torna a ideia de verdade uma naturalidade ao pensamento. A ideia de verdade converte-se em instância suprema, referência maior de toda ambição epistemológica.

Uma vez estabelecido o ideal, é preciso apreender esse ideal. Assim, todo o processo de conhecimento se torna processo de apreensão do supra-sensível, da ideia. É preciso trazer para diante dos olhos uma realidade que não é sensivelmente visível, ou seja, é preciso fazer uma representação. Todo conhecimento é, pois, representação, um vinculação entre o suprasensível e o sujeito, o que resulta em uma construção teórica a partir da qual o sensível sempre será avaliado.

4.2 Negatividade e Melancolia

Grimaldi (2006, p. 24) chama a atenção para o fato de não apenas a morte, mas a própria natureza da alma levar o homem à busca dessa feitiçaria. A alma humana é, ao mesmo tempo, um enigma e um tormento. Há, segundo o autor, duas dores que tentarão ser apaziguadas: a estranheza frente ao mundo e o fracasso do desejo. A primeira dessas dores Grimaldi chama de negatividade, posto que o mundo parece a todo momento desmentir o que enuncia. É o velho problema do devir, que confunde o homem, uma vez ao começar a se acostumar com algo, ao acreditar conhecê-la, se vê diante de sua negação, do desmentido, do abjurado. A ambiguidade, a fluidez, a fugacidade do mundo parece contradizer todo o discurso que se pretende criar sobre ele. Sócrates tentará consertar a tontura que toda alma sente diante do “panta-rei”: a mesma matéria pode assumir infinitas formas; tudo o que aparece desaparece; o devir altera as identidades.

A segunda dor Grimaldi chama de melancolia, uma vez que parece que o desejo humano jamais é satisfeito. Satisfaz-se um desejo só para constatar que não era tão desejável assim. E dessa lista, nada escapa: “Poder, amor, prazeres, tudo se transforma em desdém” (2006, p. 27). O próprio Platão diz no Górgias (466e) que mesmo o Tirano que pode tudo aquilo que quer, nunca obtém o que deseja e que a disposição para saciar os desejos é um mal infindável (idem, 507e). O desejo, define Platão, é como uma jarra furada, sempre insaciável (idem, 493b). Para Grimaldi, Sócrates passou a vida escondendo um pessimismo fundamental: justamente esse acerca da natureza do desejo que impossibilita toda realização, plenitude ou felicidade (2006, p. 30). Há como que uma enfermidade originária da alma que a faz sempre incompleta, sempre desejante, o que produz uma expectativa indefinidamente adiada, o que produz sua melancolia.

A ideia de verdade vem como caminho de cura tanto da negatividade, posto que a identidade poderá sem encontrada apesar do devir, quanto da melancolia, porque a alma desejosa será a alma imoral, viciosa. O discurso moral se torna a esperança de cura contra a melancolia. A alma deve ser convertida: ela deve se desviar do devir e do desejo. Conhecimento e moral trilham o mesmo caminho do que Grimaldi chama de feitiçaria socrática.

4.3 O verdadeiro sentido da ironia socrática

Mas, como diz Nietzsche, “toda a posse da verdade é, no fundo, apenas uma convicção de possuir a verdade” (1984a, p. 105). “Não importa se algo é verdadeiro, pois o que conta é que se acredite que seja verdadeiro” (1996b, 23, p. 44) o feitiço socrático consiste em fazer com que o homem possa se sentir arrebatado pela eternidade, mesmo que seja em estado de delírio (2006, p. 68).

Diz Nietzsche:

É a cientificidade talvez apenas um temor e uma escapatória ante o pessimismo?… algo como covardia e falsidade?… Uma astúcia? Ó Sócrates, Sócrates, foi este porventura o teu segredo? Ironista misterioso, foi esta, porventura, a tua ironia? (1992b, I, p.14).

Ou seja, Sócrates sabia que o fundamento do seu pensamento era calcado em uma grande ilusão que, ironicamente, ele finge não ser – uma máscara, como diz Nietzsche (2005, p. 29). Astutamente ele enfeitiça a todos, mas manteria, secretamente, uma reserva contra essa adesão que o homem médio facilmente se agarra.

Dito de forma radical, “as verdades são ilusões que nós esquecemos que o são” (NIETZSCHE, 1984a, p. 94). O homem, ao se esquecer desse artificialismo, se conforta com o sentimento da verdade.

Sem dúvida seu encanto introduz o nous organizador e inaugura uma nova era: a da inaudita estimação do saber, da inteligência, da ciência – otimista em sua essência mais profunda (NIETZSCHE, 1992b, 16, p. 97). Com seu ar de menosprezo e de superioridade, Sócrates torna-se precursor de uma cultura, arte e moral, totalmente novas, mas triunfantes por todo o porvir afora. Totalmente enfeitiçado, o homem se corrompe em favor da dialética e há vinte e seis séculos considera um felicidade poder se agarrar a essa nova era.

Sócrates traz a dialética otimista. A lógica socrática, a sobriedade do mundo dialético irão contrastar com o mundo onírico da tragédia e a sua embriaguez dionisíaca. Nietzsche o chama de mistagogo da ciência (sacerdote que inicia nos mistérios da religião) que a conduziu para o mais alto mar, “de onde nunca mais, desde então, ela pode ser inteiramente afugentada” (1992b, 15, p. 94).

Para isso, diz Nietzsche, Sócrates substitui uma concepção trágica do mundo por uma concepção teórica (Nietzsche, 1992b, 15-17), o gosto grego transformando-se a favor da dialética, a doutrina racional se voltando contra os instintos helênicos. Dizem, inclusive, que Platão, até então um jovem poeta trágico, teria queimado os seus poemas a fim de se tornar seu discípulo (1992b, 14, p. 88). O homem teórico se torna um ideal, a serviço da ciência e equipado com as mais altas forças cognitivas (1992b, 18, p. 108).

Inclusive, os atos morais mais sublimes, as emoções da compaixão, do sacrifício, do heroísmo, e aquela tranquilidade d’alma, tão difícil de alcançar, que o grego apolíneo chamava sophrosyne, foram derivados, por Sócrates e por seus sequazes simpatizantes até hoje, da dialética do saber e, consequentemente, qualificados como ensináveis. (Nietzsche, 1992b, 16 p. 95)

Sócrates, um sintoma de declínio, um anti-grego (seria ele, de fato, grego?, pergunta Nietzsche) (1988, p. 22-23), construiu a ciência, concebida como saber necessário e universalmente válido e assim conduziu a civilização para dentro de um mundo de otimismo. Sua influência se estendeu sobre a posteridade, construindo a superioridade na arte da razão, na valorização da vida intelectiva, aquela que constrange o homem a um pensamento medíocre: o de buscar e comunicar a verdade.

Ao mesmo tempo, Sócrates edificou o lugar daqueles que se posicionam negativamente perante à vida. Por isso Nietzsche o despreza tanto, lembrando que um fisionomista, certa vez, dele declarou: é um antro de maus apetites. “Tudo nele é exagerado, buffo, caricatura; tudo era ao mesmo tempo oculto, repleto de equívocos, subterrâneo” (1988, p. 23).

Ao fazer sua feitiçaria lógica, a sua corrupção dialética, Sócrates faz também uma feitiçaria moral, posto que identifica razão e virtude, razão e felicidade. Essa equação, que acompanha toda a história ocidental, é, para Nietzsche, a mais bizarra equação que já existiu e ela própria contem contra si todos os instintos dos antigos helenos (1988, p. 23).

Sócrates ensina como se tornar senhor de si mesmo, dos seus instintos, dos seus impulsos que querem ser tiranos. Ele fascinou a todos com essa domesticação, tornando a razão um tirano contrário e mais forte. “A racionalidade foi então saudada como salvadora; nem Sócrates nem os seus ‘enfermos’ tiveram outro remédio senão ser racionais – era de rigueur, era o seu último recurso” (NIETZSCHE, 1988, p. 26).

Assemelhado a um salvador, Sócrates impõe a racionalidade a todo custo, produzindo a ilusão de que assim o homem sairia da decadência, do perigo. A vida racional, clara, consciente, sem instintos é, aos olhos de Nietzsche, uma enfermidade e não uma salvação (1988, p. 27).

Referências

ANDREAS-SALOMÉ, Lou. Nietzsche em suas obras. São Paulo: Brasiliense, 1992.

ARISTÓTELES. Metafísica. São Paulo: Loyola, 2002.

______. Poética. In: ______. Os pensadores. São Paulo: Editora Abril, 1979.

DELEUZE, Gilles. A ilha deserta e outros textos. Textos e entrevistas (1953-1974). São Paulo: Editora Iluminuras, 2006.

______. Nietzsche. Lisboa: Edições 70, 1990.

______. Nietzsche e a filosofia. Porto: rés, s/d.

______. O que é a filosofia?. Rio de Janeiro: 34, 1992.

______. L’Abécédaire de Gilles Deleuze. In: <www.youtube.com/channel/UCrJ6D6O3xldTVjJVagmrxOg>. Acesso em: 18 out.2019.

______. A lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 1974.

FINK, Eugen. La filosofia de Nietzsche. Madrid: Alianza editoria, 1994.

HEIDEGGER, Martin. Nietzsche. Volume I. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.

_______. Nietzsche. Volume II. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.

NIETZSCHE, Friedrich. A filosofia na idade trágica dos gregos. Rio de Janeiro: Editora Elfos, 1995.

______. A gaia ciência. São Paulo: Cia das Letras, 2001.

______. A visão dionisíaca do mundo. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

______. A vontade de poder. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008.

______. Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. 2. ed. São Paulo: Cia das Letras, 1992.

______. Assim falou Zaratustra. Rio de Janeiro: Editora Civilização brasileira, 1998.

______. Aurora. São Paulo: Cia das Letras, 2004.

______. Cinco prefácios para cinco livros não escritos. Rio de Janeiro: Editora Sete letras, 1996.

______. Crepúsculo dos ídolos. Lisboa: Edições 70, 1988.

______. Ecce homo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017.

______. Ecce homo. São Paulo: editora Companhia das letras, 1995.

______. Genealogia da moral. São Paulo: editora Companhia das letras, 1998.

______. Humano, demasiadamente humano: Um livro para espíritos livres. São Paulo: editora Companhia das letras, 2000.

______. Introdução teorética sobre a verdade e a mentira no sentido extra-

moral In O livro do filósofo. Porto: Rés, 1984.

______. O Anticristo: Maldição do cristianismo. Rio de Janeiro: Clássicos econômicos Newton, 1996.

______. O livro do filósofo. Porto: Rés, 1984.

______. O nascimento da tragédia. 2 ed. São Paulo: editora Companhia das letras, 1992.

______. Sobre verdade e mentira no sentido extramoral. São Paulo: Hedra, 2008.

______. O viajante e sua sombra. São Paulo: Escala, 2007.

ULPIANO, Claudio. A grande aventura do pensamento. Rio de Janeiro: Funemac Livros, 2013.

______. Nietzsche e o espírito de vingança. Aula de 08/08/1989. Disponível em: <http://claudioulpiano.org.br.s87743.gridserver.com/?p=2626>. Acesso em: 06 set. 2015.

______. A forma do falso. Aula de 24/08/1995. Disponível em: <http://www.claudioulpiano.org.br>. Acesso em: 08 out. 2010.

UNTERSTEINER, Mario. A obra dos sofistas. São Paulo: Paulus, 2012.